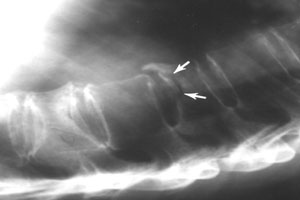

Перелом позвонка (ПП) — определяется при наличии деформации тела позвонка, выявляемой с помощью визуализирующих способов исследования, в большей степени в его боковой проекции. Более нередкой предпосылкой появления является сенильный остеопороз. Согласно статистике, раз в год в США регится 700,000-1,5 миллиона остеопоретических переломов позвонков грудного и поясничного отделов.

Перелом позвонка (ПП) — определяется при наличии деформации тела позвонка, выявляемой с помощью визуализирующих способов исследования, в большей степени в его боковой проекции. Более нередкой предпосылкой появления является сенильный остеопороз. Согласно статистике, раз в год в США регится 700,000-1,5 миллиона остеопоретических переломов позвонков грудного и поясничного отделов.

Подозрение на появление переломов, обычно, появляется при возникновении неизменных болей в большей степени механического нрава, уменьшении роста пациентов. Согласно рентгенографическим исследованиям, более нередко поражаются средне грудные позвонки и TXII-LI. Стоит отметить, что ПП сопровождается клиническими проявлениями только в 25-30% случаев, что просит активного поиска и обследования пациентов, имеющих причины риска развития переломов. Причины риска развития остеопороза и переломов костей суммированы в таблице 1. Следует выделить, что сочетание нескольких причин риска имеет кумулятивный эффект.

Таблица 1

Главные причины риска развития остеопороза и переломов костей

- Предыдущие переломы

- Возраст старше 65 лет

- Низкая минеральная плотность костной ткани (МПК)

- Дамский пол

- ИМТ< 20 кг/м2и/либо вес

- Склонность к падениям

- Наследный (домашний) анамнез

- Системный прием кортикостероидов более 3-х мес. (далее…)

Март 7th, 2013

Март 7th, 2013  admin

admin  Остеопороз — лабораторная диагностика

Остеопороз — лабораторная диагностика Население всех государств непреклонно стареет. По оценкам ВОЗ, в течение ближайших 5 лет число обитателей планетки в возрасте старше 60 превзойдет количество малышей младше 5 лет. Риск развития остеопороза имеется фактически у каждого человека. Это находится в зависимости от наследственности, стиля жизни и питания, в особенности в такие ответственные периоды жизни, как рост скелета (подростковый), беременность и лактация у дам, также, также — целого ряда разных болезней.

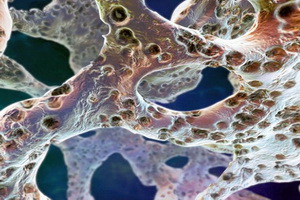

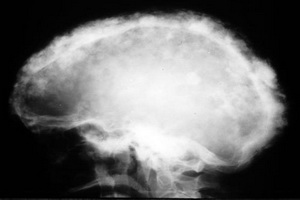

Население всех государств непреклонно стареет. По оценкам ВОЗ, в течение ближайших 5 лет число обитателей планетки в возрасте старше 60 превзойдет количество малышей младше 5 лет. Риск развития остеопороза имеется фактически у каждого человека. Это находится в зависимости от наследственности, стиля жизни и питания, в особенности в такие ответственные периоды жизни, как рост скелета (подростковый), беременность и лактация у дам, также, также — целого ряда разных болезней. В 1877 г. британский хирург и патолог Джеймс Педжет. опубликовал статью о 5 пациентах с поражением скелета, в большей степени черепа и длинноватых костей нижних конечностей, сопровождающимся их утолщением, размягчением и деформацией, назвав это болезнь деформирующим оститом, предполагая, что в его базе лежит воспаление костной ткани. К 1882 г. он следил уже 23 варианта заболевания и тщательно обрисовал не только лишь клиническую картину, да и секционные данные.

В 1877 г. британский хирург и патолог Джеймс Педжет. опубликовал статью о 5 пациентах с поражением скелета, в большей степени черепа и длинноватых костей нижних конечностей, сопровождающимся их утолщением, размягчением и деформацией, назвав это болезнь деформирующим оститом, предполагая, что в его базе лежит воспаление костной ткани. К 1882 г. он следил уже 23 варианта заболевания и тщательно обрисовал не только лишь клиническую картину, да и секционные данные.