Боль в животе, тошнота, запор и изжога являются одними из признаков болезней желудочно-кишечного тракта. Именно они привели меня в больницу. На консультации гастроэнтеролога мне был поставлен диагноз (далее…)

Архивы рубрики ‘гастроэнтерология’

Гастродоуденит

Июль 23rd, 2018

Июль 23rd, 2018  admin

admin Желчнокаменная болезнь: клиника и диагностика

Март 7th, 2013

Март 7th, 2013  admin

admin  Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) — полиэтиологическое болезнь, характеризующееся образованием камешков в желчевыводящих путях: желчном пузыре (холецистолитиаз), в протоках (холедохолитиаз).

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) — полиэтиологическое болезнь, характеризующееся образованием камешков в желчевыводящих путях: желчном пузыре (холецистолитиаз), в протоках (холедохолитиаз).

ЖКБ является одной из самых нередких болезней органов пищеварения. В протяжении XX века в промышленно продвинутых странах, в том числе и в Рф, происходило резвое повышение распространенности ЖКБ. В бывшем СССР частота появления желчнокаменной заболевания увеличивалась практически в два раза каждые 10 лет. Родственную статистику приводят создатели из США, этим болезнью мучается более 10% взрослого населения. Большая часть исследователей разъясняют это повышением употребления еды, богатой жирами и животными белками.

ЖКБ существенно почаще встречается у дам (соотношение от 3:1 до 8:1). Беременность считается однним из причин риска, содействующих развитию желчнокаменной заболевания у дам. С годами число нездоровых значительно возрастает, а после 70 лет добивается 30% и поболее.

Почему развивается болезнь

В развитии заболевания играют роль:

- наследственность;

- нарушения обмена веществ (ожирение, сладкий диабет);

- гормональные нарушения;

- беременность;

- заболевания желудочно-кишечного тракта (панкреатит, цирроз печени);

- нерациональное питание (употребление огромного количества высококалорийных товаров, уменьшение в рационе клетчатки, долгое голодание, нерегулярный либо редчайший прием еды, растительная диета);

- неподвижный стиль жизни. (далее…)

Синдром Бадда-Киари

Март 7th, 2013

Март 7th, 2013  admin

admin  Синдром Бадда-Киари (СБК) — это обструкция выходного венозного русла печени от уровня маленьких печеночных вен до места впадения надпеченочной части нижней полой вены в правое предсердие.

Синдром Бадда-Киари (СБК) — это обструкция выходного венозного русла печени от уровня маленьких печеночных вен до места впадения надпеченочной части нижней полой вены в правое предсердие.

Клиническая симптоматика была в первый раз описана в 1845 году английским интернистом G. Budd у 3-х нездоровых с абсцессами печени; спустя 50 лет австралийский патолог H. Chiari представил гистологическую картину данного синдрома как «облитерирующий эндофлебит печеночных вен».

Эпидемиология.

СБК относится к редчайшим болезням — его частота 1 на 100000 человек посреди населения Европы. Заболеваемость парней и дам однообразная, средний возраст на момент дебюта СБК составляет 45 лет.

Патологическая физиология.

Тромбоз одной печеночной вены гемодинамически не значим; венозный застой в печени развивается при тромбозе 2-ух либо всех 3-х печеночных вен, тем паче нижней полой вены выше устья печеночных вен. Обструкция венозного оттока из печени на фоне отека ее паренхимы и растяжения капсулы приводит к замедлению кровотока в синусоидах с увеличением синусоидального давления, что реализуется в постсинусоидальную портальную гипертензию, проявляющуюся асцитом, спленомегалией, развитием разгрузочных для портальной системы коллатералей, сначала варикозного расширения вен пищевого тракта. (далее…)

Симптоматика дофибротических изменений

Март 7th, 2013

Март 7th, 2013  admin

admin  Фиброз — это уплотнение соединительной ткани с возникновением рубцовых конфигураций в разных органах, возникающее, обычно, в итоге приобретенного воспаления. О медицинской картине дофибротических конфигураций (на примере фиброза печени) поведал на следующем симпозиуме, прошедшем в рамках Всероссийского Веб Конгресса профессионалов по внутренним заболеваниям, доктор мед наук, Алексей Олегович Буеверов.

Фиброз — это уплотнение соединительной ткани с возникновением рубцовых конфигураций в разных органах, возникающее, обычно, в итоге приобретенного воспаления. О медицинской картине дофибротических конфигураций (на примере фиброза печени) поведал на следующем симпозиуме, прошедшем в рамках Всероссийского Веб Конгресса профессионалов по внутренним заболеваниям, доктор мед наук, Алексей Олегович Буеверов.

«Фиброз — итог долгого конфигурации ткани, — сразу обмолвился Алексей Олегович. — Потому в особенности необходимыми его чертами выступают стадия и скорость патологического процесса».

Изменение экстрацеллюлярного матрикса при фиброзе печени характеризуется:

- повышением в 3-10 раз компонент ЭЦМ

- повышением фибрилобразующих типов коллагена (I и III)

- конфигурацией состава молекул

- васкуляризацией синусоидов

- перераспределнием матрикса

Фазы фиброгенеза:

1. Инициация. Активация звездчатых клеток в итоге паракринной стимуляции примыкающими клеточными популяциями (гепатоциты, эндотелий синусоидов, клеточки Купффера, тромбоциты). Повреждённые гепатоциты (клеточки паренхимы печени) — источник АФК, что провоцирует клеточки Купффера. (далее…)

Гидроколонотерапия

Март 7th, 2013

Март 7th, 2013  admin

admin  Глубочайшее очищение кишечного тракта либо гидроколонотерапия — это способ избавления от шлаков, токсинов и даже паразитов, также метод нормализации функций кишечного тракта.

Глубочайшее очищение кишечного тракта либо гидроколонотерапия — это способ избавления от шлаков, токсинов и даже паразитов, также метод нормализации функций кишечного тракта.

Термин «шлаки» мед не является. Это разговорное обозначение разных недоброкачественных веществ, накапливающихся в организме. Некие спецы отождествляют его с понятием «конкременты» (плотные образования, встречающиеся в полостных органах и выводных протоках желёз человека). По собственному происхождению, форме, составу и расположению конкременты очень многообразны. Можно выделить огромное количество видов данных скоплений: бесформенные, бактериальные, белковые, воспалительные, грибковые, желчные, каловые, пищеварительные, коллоидно-кристаллические, коралловидные, фармацевтические, метаболические, панкреатические, пигментные, почечные, рентгенонегативные… Меж тем, поставить символ равенства меж шлаками и конкрементами нельзя. К шлакам относятся также и вредные и токсические вещества, попадающие в организм человека через органы дыхания и пищеварения, через кожу и слизистые оболочки. Они могут находиться в воздухе, воде, еде, и во всем том, что нас окружает, с чем мы соприкасаемся. (далее…)

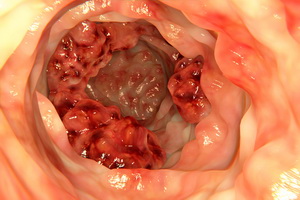

Болезнь Крона, часть II: Диагностика

Март 7th, 2013

Март 7th, 2013  admin

admin  В предшествующей статье были тщательно рассмотрены вопросы эпидемиологии, систематизации и клинического течения заболевания Крона при поражении разных отделов желудочно-кишечного тракта. В данная статья посвящена лабораторной и инструментальной диагностике этого заболевания.

В предшествующей статье были тщательно рассмотрены вопросы эпидемиологии, систематизации и клинического течения заболевания Крона при поражении разных отделов желудочно-кишечного тракта. В данная статья посвящена лабораторной и инструментальной диагностике этого заболевания.

Диагностические исследования при заболевания Крона

При заболевания Крона задачей исследовательских исследовательских работ является последующее:

- Постановка диагноза

- Установление степени распространения патологического процесса

- Установление локализации и степени распространения стеноза

- Установление степени активности патологического процесса

- Выявление экстрамуральных осложнений (к примеру, абсцессов и свищей)

Данные анамнеза и результаты осмотра позволяют избрать нужное диагностическое исследование (исследования).

Исследования крови при заболевания Крона

- Уровень C-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови примерно коррелирует с активностью патологического процесса По завышенной активности CRP в период ремиссии можно выявить пациентов, у каких риск рецидива заболевания Крона более высок21

- Гемоглобин: при заболевания Крона может (далее…)

Запор

Март 7th, 2013

Март 7th, 2013  admin

admin  Запором принято считать опорожнение кишечного тракта пореже 3 раз в неделю. Для запора характерен не только лишь редчайший, да и очень жесткий, небогатый стул.

Запором принято считать опорожнение кишечного тракта пореже 3 раз в неделю. Для запора характерен не только лишь редчайший, да и очень жесткий, небогатый стул.

Этиология и патогенез

Зависимо от предпосылки запор может быть первичным, вторичным и идиопатическим.

- Предпосылкой первичного запора являются аномалии, пороки развития толстой кишки и ее иннервации.

- Предпосылкой вторичного запора служат заболевания и повреждения ободочной и прямой кишки, заболевания других органов и метаболические нарушения, развивающиеся при их, также прием фармацевтических препаратов.

- Идиопатический запор обоснован нарушением моторной функции прямой и ободочной кишки, причина которых неведома.

С патогенетической точки зрения, запор делят на алиментарный, механический и дискинетический.

- Алиментарный запор развивается вследствие гипогидратации, т.е. уменьшения количества воды в организме. Она вызывается либо понижением употребления воды, либо завышенным ее выделением почками.

- Механический запор возникает в итоге сужения просвета кишки, предпосылкой чего может быть дивертикулит, спайки, опухоль, инвагинация, каловый камень и др.

- Гипо-и дискинетический запор появляется у нездоровых с аномалиями развития, нарушением структуры мышечного аппарата и его регуляции при патологии внутренних органов и систем. (далее…)

Болезнь Крона, часть V: Лечение (поддержание ремиссии, хирургическое лечение)

Март 7th, 2013

Март 7th, 2013  admin

admin  Индукция и поддержание ремиссии в активной стадии

Индукция и поддержание ремиссии в активной стадии

Особенности исцеления заболевания Крона в активной стадии и поддержания ремиссии в данном случае зависят от локализации и тяжести патологического процесса, также от предпочтений пациента. Следует как можно ранее выявлять вероятные септические отягощения, требующие приема лекарств и формального дренирования для эвакуации каких-то скопившихся масс. При томных формах заболевания, резистентных к терапии, может потребоваться хирургическое вмешательство. Операция может потребоваться также при осложнениях абсцессов и при стенозе. В ряде всевозможных случаев может быть расширение маленьких стриктур, а именно анастомотических, под контролем эндоскопии, но при всем этом существует 5% риск перфорации.

Активная стадия с поражением подвздошной и толстой кишок или толстой кишки

Легкая форма: в данном случае исцеление может не потребоваться

Томная форма

- Терапия кортикостероидами (преднизолоном, будесонидом либо в/в гидрокортизоном, но не подольше чем в протяжении 3-х месяцев)

- Терапия антибиотиками (метронидазолом и ципрофлоксацином, в ряде всевозможных случаев)

- Целебное питание — в качестве дополнения к основной терапии

- У госпитализированных пациентов: профилактическая терапия низкомолекулярным гепарином

- Терапия азатиоприном/метотрексатом (см. (далее…)

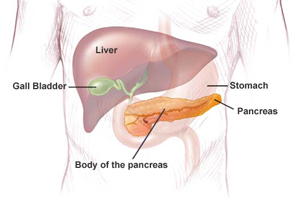

Болезнь поджелудочной железы, или Лечение панкреатита

Март 7th, 2013

Март 7th, 2013  admin

admin  Древнегреческое слово «pancreas» значит «вся из мяса». Конкретно так умудрённые опытом врачеватели называли поджелудочную железу. Она является основным источником ферментов для переваривания жиров, белков и углеводов. Нужные для этого процесса элементы (тирпсин, липаза, мальтоза, лактаза и др.) содержатся в панкреатическом соке. Не считая того, железа воспринимает принципиальное роль в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена, производя гормоны инсулин, глюкагон и липокоин. Наша героиня — принципиальный секреторный орган, 2-ая по величине железа пищеварительной системы после печени (весит она от 80 до 90 гр).

Древнегреческое слово «pancreas» значит «вся из мяса». Конкретно так умудрённые опытом врачеватели называли поджелудочную железу. Она является основным источником ферментов для переваривания жиров, белков и углеводов. Нужные для этого процесса элементы (тирпсин, липаза, мальтоза, лактаза и др.) содержатся в панкреатическом соке. Не считая того, железа воспринимает принципиальное роль в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена, производя гормоны инсулин, глюкагон и липокоин. Наша героиня — принципиальный секреторный орган, 2-ая по величине железа пищеварительной системы после печени (весит она от 80 до 90 гр).

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Болезнь может протекать в острой (стремительно и бурно) либо приобретенной (длительно и вяло) форме. В итоге воспаления ферменты, выделяемые железой, не выбрасываются в просвет двенадцатиперстной кишки, а активируются в самой железе и начинают разрушать её, запуская самопереваривание. Токсины, которые при всем этом выделяются, могут попасть в кровоток и серьёзно разрушить другие органы: сердечко, почки и печень. Сначала 90-х годов дохнуло около 20% нездоровых острым панкреатитом, к концу 2000 — только 10%. (далее…)