Фиброз — это уплотнение соединительной ткани с возникновением рубцовых конфигураций в разных органах, возникающее, обычно, в итоге приобретенного воспаления. О медицинской картине дофибротических конфигураций (на примере фиброза печени) поведал на следующем симпозиуме, прошедшем в рамках Всероссийского Веб Конгресса профессионалов по внутренним заболеваниям, доктор мед наук, Алексей Олегович Буеверов.

Фиброз — это уплотнение соединительной ткани с возникновением рубцовых конфигураций в разных органах, возникающее, обычно, в итоге приобретенного воспаления. О медицинской картине дофибротических конфигураций (на примере фиброза печени) поведал на следующем симпозиуме, прошедшем в рамках Всероссийского Веб Конгресса профессионалов по внутренним заболеваниям, доктор мед наук, Алексей Олегович Буеверов.

«Фиброз — итог долгого конфигурации ткани, — сразу обмолвился Алексей Олегович. — Потому в особенности необходимыми его чертами выступают стадия и скорость патологического процесса».

Изменение экстрацеллюлярного матрикса при фиброзе печени характеризуется:

- повышением в 3-10 раз компонент ЭЦМ

- повышением фибрилобразующих типов коллагена (I и III)

- конфигурацией состава молекул

- васкуляризацией синусоидов

- перераспределнием матрикса

Фазы фиброгенеза:

1. Инициация. Активация звездчатых клеток в итоге паракринной стимуляции примыкающими клеточными популяциями (гепатоциты, эндотелий синусоидов, клеточки Купффера, тромбоциты). Повреждённые гепатоциты (клеточки паренхимы печени) — источник АФК, что провоцирует клеточки Купффера. (далее…)

Март 7th, 2013

Март 7th, 2013  admin

admin  Издавна понятно, что в кожице и косточках красноватого винограда находится вещество ресвератрол. Это один из самых массивных природных антиоксидантов. Содержится он и в красноватом вине, но насыщенность его тут находится в зависимости от местности, где произведено вино, сорта винограда, агротехнологии и технологии виноделия. В юных и очень старенькых винах его, к примеру, не достаточно. Следует также отметить, что чем севернее выращивается виноград и чем больше он подвергается действию воды, тем выше в нем концентрация ресвератрола.

Издавна понятно, что в кожице и косточках красноватого винограда находится вещество ресвератрол. Это один из самых массивных природных антиоксидантов. Содержится он и в красноватом вине, но насыщенность его тут находится в зависимости от местности, где произведено вино, сорта винограда, агротехнологии и технологии виноделия. В юных и очень старенькых винах его, к примеру, не достаточно. Следует также отметить, что чем севернее выращивается виноград и чем больше он подвергается действию воды, тем выше в нем концентрация ресвератрола. В доврачебной реанимации применяется только непрямой либо закрытый массаж сердца (т.е. без вскрытия грудной клеточки). Показанием к его проведению служит неожиданная остановка сердца. Предпосылкой может быть заболевания сердечно-сосудистой системы, болевой шок, травма и др.

В доврачебной реанимации применяется только непрямой либо закрытый массаж сердца (т.е. без вскрытия грудной клеточки). Показанием к его проведению служит неожиданная остановка сердца. Предпосылкой может быть заболевания сердечно-сосудистой системы, болевой шок, травма и др. Опухоли (новообразования) обширно всераспространены в живой природе. Отличительной особенностью их является безудержный рост и размножение клеток в опухолевом очаге, при этом окружающие, неизмененные клеточки не вовлекаются в этот процесс. Но опухолевая клеточка передает свои характеристики и возможности к бесконтрольному росту и размножению следующим поколениям. Опухолевый рост может появляться исключительно в тканях, способных к пролиферации, т.е. воспроизводству для себя схожих.

Опухоли (новообразования) обширно всераспространены в живой природе. Отличительной особенностью их является безудержный рост и размножение клеток в опухолевом очаге, при этом окружающие, неизмененные клеточки не вовлекаются в этот процесс. Но опухолевая клеточка передает свои характеристики и возможности к бесконтрольному росту и размножению следующим поколениям. Опухолевый рост может появляться исключительно в тканях, способных к пролиферации, т.е. воспроизводству для себя схожих. Весной 2009 года (хотя 1-ые пробы были осуществлены уже в 2005) калифорнийской компании Cytograft Tissue Engineering удалось в первый раз в мире сделать работающие кровяные сосуды из клеток пациентов, которым нужен гемодиализ. Процедура гемодиализа (чистки крови) нужна нездоровым с почечной дефицитностью, встречающейся, к примеру, при сладком диабете. Кровь при всем этом перенаправляется по искусственным сосудам в аппарат, который прогоняет её через ряд фильтров и возвращает в тело пациента. В руку человека вживляется маленький кровеносный сосуд (шунт), который располагают меж артерией и веной. Через него-то и можно отбирать и возвращать кровь в тело хворого. Но частота проведения процедуры чревата последствиями, посреди которых образование тромбов, засорения и инфекции. Пластмассовые либо синтетические сосуды в большинстве случаев отторгаются иммунной системой, если же использовать в качестве шунта кусок вены пациента, то такое «приспособление» очень стремительно приходит в негодность. Докторы издавна ожидали возникновения естественного «природного» заменителя.

Весной 2009 года (хотя 1-ые пробы были осуществлены уже в 2005) калифорнийской компании Cytograft Tissue Engineering удалось в первый раз в мире сделать работающие кровяные сосуды из клеток пациентов, которым нужен гемодиализ. Процедура гемодиализа (чистки крови) нужна нездоровым с почечной дефицитностью, встречающейся, к примеру, при сладком диабете. Кровь при всем этом перенаправляется по искусственным сосудам в аппарат, который прогоняет её через ряд фильтров и возвращает в тело пациента. В руку человека вживляется маленький кровеносный сосуд (шунт), который располагают меж артерией и веной. Через него-то и можно отбирать и возвращать кровь в тело хворого. Но частота проведения процедуры чревата последствиями, посреди которых образование тромбов, засорения и инфекции. Пластмассовые либо синтетические сосуды в большинстве случаев отторгаются иммунной системой, если же использовать в качестве шунта кусок вены пациента, то такое «приспособление» очень стремительно приходит в негодность. Докторы издавна ожидали возникновения естественного «природного» заменителя. Дендритные клеточки (ДК) либо дендроциты (англ. Dendritic cells, DC) — принципиальный, но пока не достаточно изученный элемент иммунной системы. ДК представляют собой разновидность лейкоцитов (белоснежных кровяных клеток). Морфологически ДК — большие клеточки (15-20 мкм) круглой, округлой либо полигональной формы с эксцентрически размещенным ядром, бессчетными разветвлёнными отростками мембраны. В последние годы выяснилось, что они помогают иммунной системе выявлять проникающие в организм потенциально небезопасные агенты, инициируют и регулируют ответный ход иммунной системы. В почти всех биотехнологических компаниях с помощью их разрабатываются способы исцеления рака. Они также обеспечивают работу устройств иммунологической толерантности, предотвращающих атаку иммунной системы на здоровые ткани.

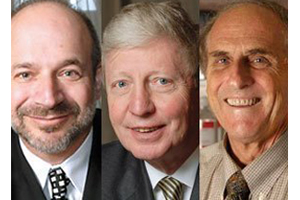

Дендритные клеточки (ДК) либо дендроциты (англ. Dendritic cells, DC) — принципиальный, но пока не достаточно изученный элемент иммунной системы. ДК представляют собой разновидность лейкоцитов (белоснежных кровяных клеток). Морфологически ДК — большие клеточки (15-20 мкм) круглой, округлой либо полигональной формы с эксцентрически размещенным ядром, бессчетными разветвлёнными отростками мембраны. В последние годы выяснилось, что они помогают иммунной системе выявлять проникающие в организм потенциально небезопасные агенты, инициируют и регулируют ответный ход иммунной системы. В почти всех биотехнологических компаниях с помощью их разрабатываются способы исцеления рака. Они также обеспечивают работу устройств иммунологической толерантности, предотвращающих атаку иммунной системы на здоровые ткани. В этом году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали сходу трое учёных: Брюс Бетлер (Bruce Beutler), Жюль Хоффманн (Jules Hoffmann) и Ральф Cтейнман (Ralph Steinman). Всем им премия была присуждена за исследования систем прирожденного и обретенного иммунитета, благодаря которым живы организмы могут биться за свое место под солнцем в мире, полном небезопасных микробов, вирусов и других патогенов. Планировалось, что половину валютной заслуги общим размером в 10 млн. шведских крон (1,4 млн. баксов США) поделят меж собой Брюс Бётлер и Жюль Хоффманн, а вторую половину (5 млн. шведских крон) торжественно вручат Ральфу Стейнману за его вклад в исследование дендритных клеток и их роли в регуляции адаптивного иммунного ответа. Но, к огорчению, 30 сентября была обнародована новость о кончине 68-летнего учёного от рака поджелудочной железы. Исследователь не дожил до удовлетворенной анонсы всего нескольких дней. Ральф Стейнман родился в Монреале (Канада) в 1943 году, тут же интенсивно изучал биологию и химию. С 1988 года он являлся доктором иммунологии в Институте Рокфеллера в Нью-Йорке (США), также директором Центра иммунологии и иммунных заболеваний этого учебного заведения.

В этом году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали сходу трое учёных: Брюс Бетлер (Bruce Beutler), Жюль Хоффманн (Jules Hoffmann) и Ральф Cтейнман (Ralph Steinman). Всем им премия была присуждена за исследования систем прирожденного и обретенного иммунитета, благодаря которым живы организмы могут биться за свое место под солнцем в мире, полном небезопасных микробов, вирусов и других патогенов. Планировалось, что половину валютной заслуги общим размером в 10 млн. шведских крон (1,4 млн. баксов США) поделят меж собой Брюс Бётлер и Жюль Хоффманн, а вторую половину (5 млн. шведских крон) торжественно вручат Ральфу Стейнману за его вклад в исследование дендритных клеток и их роли в регуляции адаптивного иммунного ответа. Но, к огорчению, 30 сентября была обнародована новость о кончине 68-летнего учёного от рака поджелудочной железы. Исследователь не дожил до удовлетворенной анонсы всего нескольких дней. Ральф Стейнман родился в Монреале (Канада) в 1943 году, тут же интенсивно изучал биологию и химию. С 1988 года он являлся доктором иммунологии в Институте Рокфеллера в Нью-Йорке (США), также директором Центра иммунологии и иммунных заболеваний этого учебного заведения.